Vous êtes un nouveau client?

Inscrivez-vous maintenant

en créant un compte vous pouvez effectuer des achats et accéder à d'autres services Enregistrez-vous

On February 20th, 2024, the new Reg. (EU) No. 2024/573 of the European Parliament and the Council on fluorinated greenhouse gases was published, amending Directive (EU) 2019/1937 and repealing Regulation (EU) No. 517/2014.

Here is the full text of the new Regulation (EU) No. 2024/573

While existing European legislation has already significantly restricted the use of F-gases, the new rules will further reduce their emissions into the atmosphere and help limit the increase in global temperature, in line with the Paris Agreement.

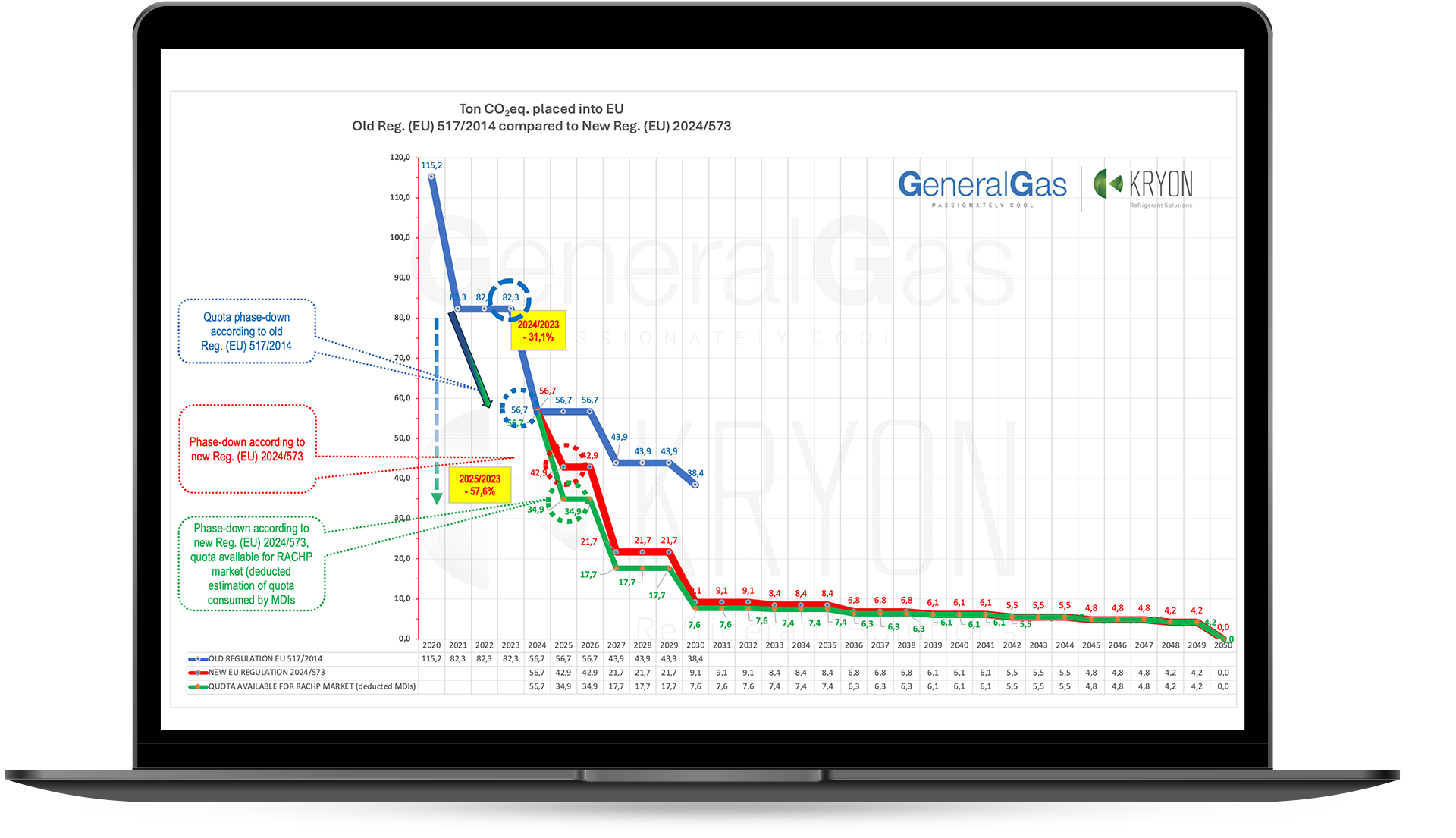

The quota of Fgas on the European Union market is 42.9 million tons CO2eq. in the two-year period 2025-2026 (corresponding to a 48% phase-down compared to the 2023 value, which was 82.3 million tons CO2eq.).

For the following three-year period, 2027-2029, the total quota available will be further halved, reaching about 21.7 million tons CO2eq., and then reaching about 9 million tons CO2eq. in the three-year period 2030-2032.

Important: as required by art. 19 of the new Regulation, from 1 January 2025 even dosed medical inhalers (for asthma and respiratory diseases), filled with HFCs - mainly R134a pharma grade - will not be able to be placed on the market, unless HFCs are accounted for under the quota system (this specific application, so far exempted from the CO2 quota system, as a rough estimate impacts about 8 million tons of CO2eq.).

Consequently, the real phase-down of CO2 quota available for the RACHP sector (2025 Vs 2023) will be in the range 55-60%.

Domestic chillers and freezers - par. 2 Annex IV

Total ban on the use of F-gases from 1 January 2026 (except when required to comply with installation safety requirements)

Refrigerators and freezers for commercial use only (self-contained equipment) – par. 3 Annex IV

Ban on the use of F-gases with GWP equal to or greater than 150 from 2022

Any self-contained refrigeration equipment, excluding chillers – par. 4 Annex IV

Ban on the use of F-gases with GWP equal to or more than 150 from 2025 (except when required to comply with installation safety requirements)

NOTE: Definition of self-contained equipment

By "equipment or self-contained system" we mean a refrigeration apparatus that contains an evaporator and condenser inside the machine itself, i.e. a complete (non-split) refrigeration circuit, which therefore does not require a connection of the refrigerant gas to an external line (pipe).

NOTE: Commission Implementing Regulation (EU) 2024/2729 of 22 October 2024

By way of derogation from point 4 of Annex IV to Regulation (EU) 2024/573, the placing on the market of the following equipment containing fluorinated greenhouse gases with a GWP of 150 or more shall be authorized from 1 January 2025 to 31 December 2028, provided that the equipment is labelled in accordance with Article 12(2) of that Regulation:

a) environmental simulation devices consisting of a test chamber used to reproduce different environmental conditions, such as temperature and humidity as a function of time, for applications below – 50 °C;

b) laboratory equipment used to dry liquid samples, either by spray drying or freeze-drying;

c) laboratory centrifuges, i.e. equipment that separates fluids of different densities from solids in a rapidly rotating container.

NOTE: Commission Implementing Regulation (EU) 2024/3120 of 16 December 2024

By way of derogation from point 4 of Annex IV to Regulation (EU) 2024/573, the placing on the market of mechanical cryogenic freezers (–150°C) containing fluorinated greenhouse gases with a GWP of 150 or more shall be authorized from 1 January 2025 to 31 December 2028, provided that the equipment is labelled in accordance with Article 12(2) of that Regulation.

NOTE: Commission Implementing Regulation (EU) 2024/3122 of 16 December 2024

By way of derogation from point 4 of Annex IV to Regulation (EU) 2024/573, the placing on the market of blood containers and rapid contact blood plasma freezers containing fluorinated greenhouse gases with a GWP of 150 or more shall be authorized from 1 January 2025 to 31 December 2026, provided that the equipment is labelled in accordance with Article 12, paragraph 2 of that regulation.

NOTE: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/33 of 13 January 2025.

By way of derogation from point 4 of Annex IV to Regulation (EU) 2024/573, the placing on the market of the following types of self-contained refrigeration equipment containing fluorinated greenhouse gases with a GWP of 150 or more is authorised from 1 January 2025 to 30 June 2026, provided they are labelled pursuant to Article 12(2) of Regulation (EU) 2024/573:

(a) blast cabinets with a full load capacity from 25 kg to 100 kg of foodstuff;

(b) artisanal gelato ice cream makers with a cooling capacity higher than 2 kW;

(c) ice makers with an ice production capacity from 200 kg to 2 000 kg per 24 hours;

(d) trolleys for preserving and regenerating food with rated power input from 1,5 kW to 10,5 kW;

(e) retarder prover cabinets with an absorbed power from 1 kW to 2 kW;

(f) frozen drinks dispensers and cold cream dispensers with a chilled full load capacity greater than 3 litres.

Single-stage refrigeration systems (excluding chillers), self-contained equipment and multipack centralized refrigeration systems – par. 5 Annex IV

Ban on the use of F-gases with a GWP of 2,500 or more from 1 January 2025, and of F-gases with a GWP of 150 or more from 1 January 2030.

Multipack centralized refrigeration systems for commercial use, with a nominal power equal to or greater than 40 kW – par. 6 annex IV

Primary Circuit:

Ban on the use of F-gases with GWP equal to or greater than 1,500 from 1 January 2022.

Secondary Circuit:

Ban on the use of F-gases with GWP equal to or greater than 150 from 1 January 2022.

NOTE: Multipack Central Refrigeration Systems: A "multipack" is a system with two or more compressors operated in parallel, connected to one or more common condensers and a range of cooling devices such as display cases, cabinets and freezers, or to refrigerated warehouses.

Chillers with rated power up to 12 kW

Prohibition of the use of F-gases with GWP equal to or more than 150 from 1 January 2027 (except when required and necessary to meet safety requirements).

NOTE: The current version of the Regulation provides for the prohibition of the use of any fluorinated gas from 1 January 2032 (a possible revision is however planned in 2030, with the possibility of allowing the use of fluorinated gases with a GWP of less than 150, without time limits).

Chiller with rated power above 12 kW

Ban on the use of F-gases with GWP equal to or more than 150 from 1 January 2027 (except when required and necessary to meet safety requirements)

NOTE: Chiller means a single system whose main function is to cool a heat transfer fluid (such as water, glycol, brine or CO2) for refrigeration, process, conservation or human comfort purposes.

Plug-in room air conditioners, which can be moved between rooms by the end user

Ban on the use of F-gases with GWP 150 or more from 2020 (unchanged)

Plug-in room air conditioning equipment, mono-block air conditioning equipment and other self-contained A/C equipment and self-contained heat pumps, with a maximum rated capacity of up to and including 12 kW

Ban on the use of F-gases with GWP equal to or more than 150 from 1 January 2027 (except when required and necessary to meet safety requirements)

Ban on the use of all F-gases from 2032 (except when required and necessary to meet safety requirements)

NOTE: a "mono-block" air conditioner is an air conditioning unit that contains all the typical components of an air conditioning system (refrigeration circuit, evaporator, compressor, condenser, fan, etc.).

NOTE: When the safety requirements at the installation site do not allow the use of alternatives to fluorinated greenhouse gases with a GWP equal to or less than 150, the GWP limit is still 750.

Mono-block and other self-contained air-conditioning equipment and heat pumps, with a maximum rated power exceeding 12 kW but not exceeding 50 kW

Ban on the use of F-gases with GWP equal to or greater than 150 from 1 January 2027 (except when required and necessary to meet safety requirements)

NOTE: When the safety requirements at the installation site do not allow the use of alternatives to fluorinated greenhouse gases with a GWP equal to or less than 150, the GWP limit is still 750.

Other self-contained air conditioning and heat pump equipment

Ban on the use of F-gases with GWP equal to or greater than 150 from 1 January 2030 (except when required and necessary to meet safety requirements)

NOTE: When safety requirements at the installation site do not allow the use of alternatives to fluorinated greenhouse gases with a GWP of 150 or less, the GWP limit is still 750.

Single split systems, containing less than 3 kg of HFCs (listed in Annex I)

Ban on the use of F-gases with GWP equal to or more than 750 from 1 January 2025

Air-to-water multi-split systems with a maximum rated power of up to 12 kW (hydronic systems)

Ban on the use of F-gases with GWP equal to or more than 150 from 1 January 2027 (except when required and necessary to meet safety requirements)

Ban on the use of all F-gases from 1 January 2035 (except when required and necessary to meet safety requirements)

NOTE: When safety requirements at the installation site do not allow the use of alternatives to fluorinated greenhouse gases with a GWP of 150 or less, the GWP limit is still 750.

Air-to-air multi-split systems with a maximum rated power of up to 12 kW (VRF-VRV systems)

Ban on the use of F-gases with GWP equal to or greater than 150 from 1 January 2029 (except when required and necessary to meet safety requirements).

Ban on the use of all F-gases from 1 January 2035 (except when required and necessary to meet safety requirements).

NOTE: When safety requirements at the installation site do not allow the use of alternatives to fluorinated greenhouse gases with a GWP of 150 or less, the GWP limit is still 750.

Air-to-air and air-to-water multi-split systems with a rated power of more than 12 kW (hydronic and VRF-VRV systems)

Prohibition of the use of F-gases with GWP equal to or more than 750 from 1 January 2029 (except when required and necessary to meet safety requirements)

Prohibition of the use of F-gases with GWP equal to or morer than 150 from 1 January 2033 (except when required and necessary to meet safety requirements)

NOTE on safety requirements:

The safety requirements are established, depending on the specificities of the site and the application:

European Union Law or Member State Law;

By a non-legally binding act containing technical documentation or standards that must be applied to ensure safety at the specific location, provided that they are in line with the relevant European Union law or Member State Law.

Download the complete presentation on Regulation (EU) 2024/573 at this link which illustrates in graphic form the prohibitions on use on new plants, divided by sector and individual application.

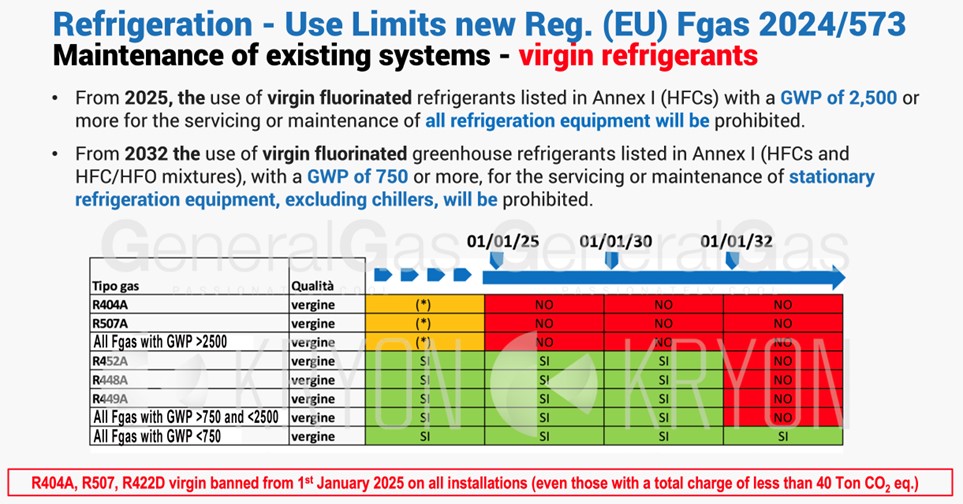

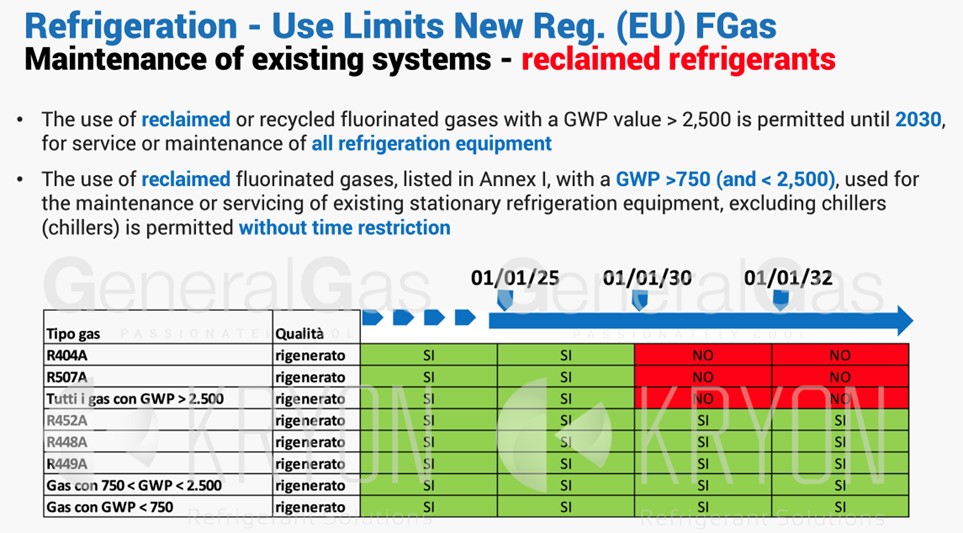

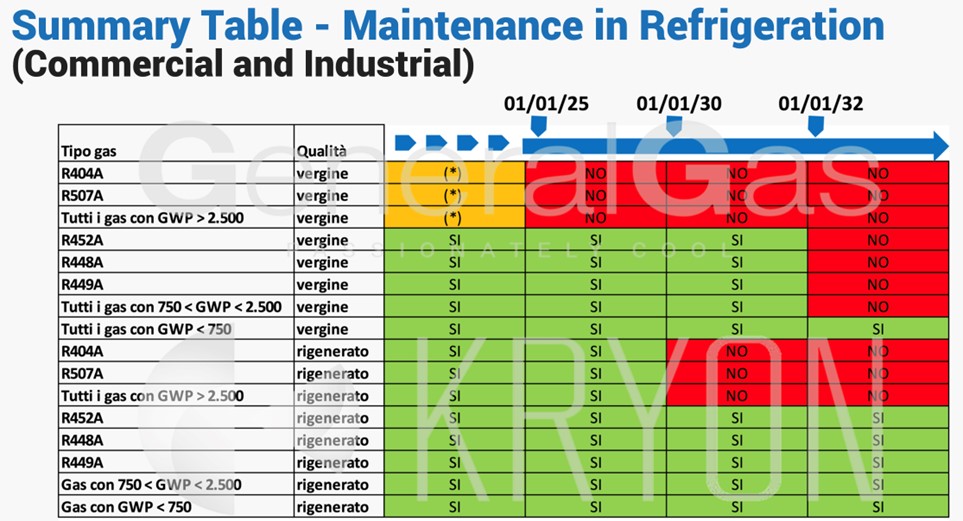

Regulation (EU) 2024/573 also introduces a ban on refrigerant gases used for the repair and maintenance of existing refrigeration systems.

Starting from 2025, the use of virgin fluorinated refrigerants with a GWP equal to or more than 2,500 will be prohibited (the old limit of 40 tons CO2eq., or about 10 kg of total system charge, in the case of R404A, disappears), unless these gases are reclaimed or recycled, in which case they will benefit from a derogation until 1 January 2030.

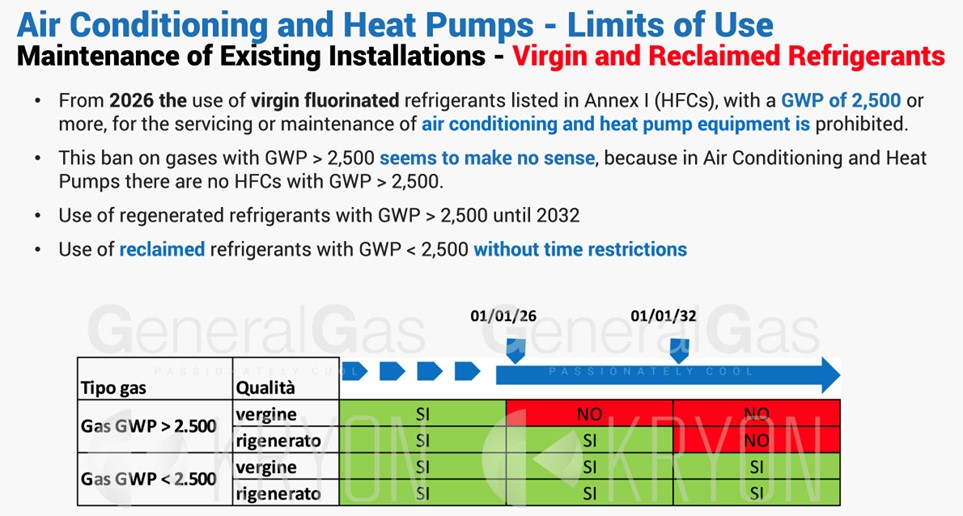

A similar ban is introduced for air-conditioning equipment and heat pumps for 2026, with a derogation for reclaimed or recycled gases until 2032.

The above prohibitions do not apply to military equipment or equipment designed to cool products to temperatures below -50 °C.

As of January 1, 2025, the use of Annex I listed fluorinated greenhouse gases (HFCs), with a GWP of more than 2,500, for the service or maintenance of all refrigeration equipment is prohibited.

As of January 1, 2032, the use of fluorinated greenhouse gases listed in Annex I, with a GWP greater than 750, for the service or maintenance of stationary refrigeration equipment, with the exception of chillers, will be prohibited.

Maintenance: Stationary Refrigeration, A/C, Heat Pumps, Mobile Refrigeration (refrigerated trucks and trailers):

No periodic checks necessary :

Hermetically sealed equipment, if so marked, is not subject to periodic leak testing if:

NOTE: From 13/3/2027 the above also applies to:

Equipment containing less than 50 tonnes of CO2eq. of HFCs or less than 10 kg of HFOs

Equipment containing more than 50 tonnes of CO2eq. and less than 500 tonnes of CO2eq. of HFCs, or more than 10 kg of HFOs and less than 100 kg of HFOs

Equipment containing more than 500 tons of CO2eq. of HFCs, or more than 100 kg of HFOs

The text also sets the price for the allocation of the HFC quota at 3.00 euros/Ton CO2eq., adjustable according to inflation. Part of the revenue will be used to cover the administrative costs of implementing the F-Gas Regulation, while the rest will be allocated to the general budget of the EU. This level of taxation, by way of example, will impact about € 6.00 / kg on R410A gas. The lower the GWP, the lower the impact of taxation, confirming that, even on "dated" plants, it is good to accelerate the transition from high-impact gases, such as R452A, to more current solutions (e.g. R455A, R454C).

The revenue generated by the allocation of allowances shall constitute external assigned revenue within the meaning of Article 21 (5) of Regulation (EU, Euratom) 2018/1046 of the European Parliament and of the Council (26). Revenue shall be allocated to the LIFE Programme and to heading 7 of the multiannual financial framework (European Public Administration), to cover the costs of external staff responsible for managing the allocation of quotas, IT services and licensing systems for the implementation of this Regulation, and to ensure compliance with the Protocol. The revenue used to cover those costs shall not exceed a maximum annual amount of EUR 3 million. Any revenue remaining after those costs have been covered shall be entered in the general budget of the Union.

Fluorinated Gas Portal for Fgas quota control (art. 20)

In order to ensure continuous and real-time monitoring of the correct use of the CO2 quota by holders, and to prevent the quota from being overused or used multiple times, the Commission shall establish and ensure the operation of an electronic system for the management of the CO2 quota system, the granting of import and export licences and reporting. This portal will be interconnected with the European Union Single Window Environment for Customs; Member States will ensure the interconnection of their national Single Window Environments for Customs with the European Union Single Window for Customs.

Measures to monitor illegal trade (Art. 24)

On the basis of the regular monitoring of trade in fluorinated greenhouse gases and the assessment of the potential risks of illegal trade related to movements of fluorinated greenhouse gases, products and equipment containing such gases or the operation of which depend on such gases, the Commission is empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 32 to:

• supplement the Regulation by specifying the criteria to be taken into account by the competent authorities of the Member States when carrying out checks, in accordance with Article 29, to ensure that undertakings comply with the obligations imposed by this Regulation;

• supplement the Regulation by specifying the requirements to be monitored in the context of the surveillance, in accordance with Article 23, of fluorinated greenhouse gases and products and equipment containing such gases or the operation of which are subject to temporary storage or customs procedure, including customs warehousing or free zone, or in transit through the customs territory of the Union;

• amend the Regulation by adding methodologies for tracking fluorinated greenhouse gases placed on the market for the purpose of monitoring, in accordance with Article 22, imports and exports of fluorinated greenhouse gases and products and equipment containing such gases or the operation of which are subject to temporary storage or customs procedure.

Penalties - art. 31

Without prejudice to the obligations of Member States under Directive 2008/99/EC of the European Parliament and of the Council, Member States shall lay down the rules on penalties applicable to infringements of this Regulation and shall take all measures necessary to ensure the application of those penalties.

Before 1 January 2026, Member States shall notify those rules and measures to the Commission and shall then notify immediately of any subsequent amendments.

The penalties shall be effective, proportionate and dissuasive and shall be determined with due regard to the following, as applicable:

Penalties include:

The administrative fines referred to above are proportionate to the environmental damage, where applicable, and effectively deprive those responsible of the economic benefits resulting from the violations. The level of administrative fines gradually increases in the event of a repeat offence.

In the case of the unlawful production, import, export, placing on the market or use of fluorinated greenhouse gases or products and equipment containing such gases or the operation of which depends on such gases, the maximum amount of the fine shall be at least five times the market value of the gases or products and equipment concerned. In the event of a repeat offence within a period of five years, the maximum amount of the fine shall be at least eight times the market value of the gases or products and equipment concerned.